Рассказывает сержант Юдин Игорь Андреевич, командир отделения связи, взвод управления Первой минбатареи 682 Рухинского полка:

- В нашей минбатарее из пятидесяти двух человек двадцать пять было молодых, с моего призыва. Все были после каких-то заболеваний. Сам я только-только переболел гепатитом был после гепатита, кто-то был после тифа. Пособирали нас из госпиталей всех, кого не лень.

На операцию в ущелье Хазара наша миномётная батарея вышла в составе, мягко говоря, «сборная солянка». Потому что в марте 1984-го года некоторые расчёты из нашей батареи поставили на «точки», - сразу, как мы прибыли в Баграм, часть наших миномётов была направлена на усиление стационарных постов, расположенных на трассе Кабул-Чарикар. Поэтому некоторые наши расчёты не принимали участия в Панджшерской операции. Их потом всех позабирали и вернули к нам в полк. Но это произошло после того, как в ущелье Хазара мы попали в засаду. По изложенным выше причинам 30-го апреля 1984-го мы пошли к той засаде с двумя расчётами. То есть у нас с собой было только, всего два миномёта. Из командиров нашей минбатареи был командир батареи, капитан Малыгин, и командир третьего огневого взвода, прапорщик Филиппов Алексей. Выражение «сборная солянка» я употребил вот почему. Прапорщик Филиппов служил на миномётах «Василёк», мой земляк Серёга Крагулец был водителем ГАЗ-66. Машина Серёги то ли подорвалась, то ли сгорела, а его самого, пока он был без машины, направили с нами. Ну и, к сожалению, он там погиб. При такой комплектации я затрудняюсь точно сказать сколько нас (миномётчиков) вышло на ту операцию. Сейчас попробую посчитать. Четыре человека – мы, расчет. Пятый – Игорёк Санков, он из Коломны. Олег Шаповал, погиб в том бою. Телятников, из-под Рязани, он был в расчёте, живой. Белобрысый парнишка был из Казахстана, но он русский, не помню, как его зовут, помню, что ему пулей оторвало палец, мизинец. Гена Гладков, с Харькова, командир отделения связи. Сергей Кузьмин, тоже мой земляк с Харькова. Десять человек я помню в лицо, остальных - нет. Всех вместе нас, миномётчиков, было человек двадцать.

Первый день мы шли по ущелью Хазара без проблем. Вечером остановились, заночевали возле какого-то кладбища. Утром, когда мы проснулись, то афганских военных с нами уже не было. Они все смылись. Наши офицеры говорили, что ночью видели кого-то, душманов или что-то такое. С ребятами я разговаривал потом, они тоже рассказывали, что видели. Но я говорю за себя: не видел никого. Состояние у меня тогда было такое, что я попросту ничего не понимал. А может быть даже до сих пор не понимаю. Но тогда батальон пошел вперёд.

Когда дошли до развилки, мы остановились. Сделали привал. К нам подошел какой-то паренёк, грит:

- Кто Юдин?

Я грю:

- Я.

- Тебя командир батареи Малыгин зовёт.

Ну я ж пошел. Пришел, а там все офицеры гурьбой стояли: Королёв, особист, Малыгин, зам.начштаба Зуев. Малыгин мне сказал, что у лейтенанта-авианаводчика в радиостанции разрядились аккумуляторы, а у меня в запасе было три свежих, заряженных больших аккумулятора к рации Р-107. Малыгин приказал мне настроить мою рацию на авиаволну, и сказал, что я теперь должен выполнять все команды этого лейтенанта. Я перенастроил радиостанцию, и одну, и вторую антенны собрал, всё повыставлял. Антенна у меня выше крыши была. После того, как всё настроили, мы двинулись. Одна часть батальона пошла по левой стороне ущелья, по ходу движения. Другая часть батальона пошла по правой стороне. Я оказался на левой стороне, вместе с Королёвым, особистом, Малыгиным и наводчиком.

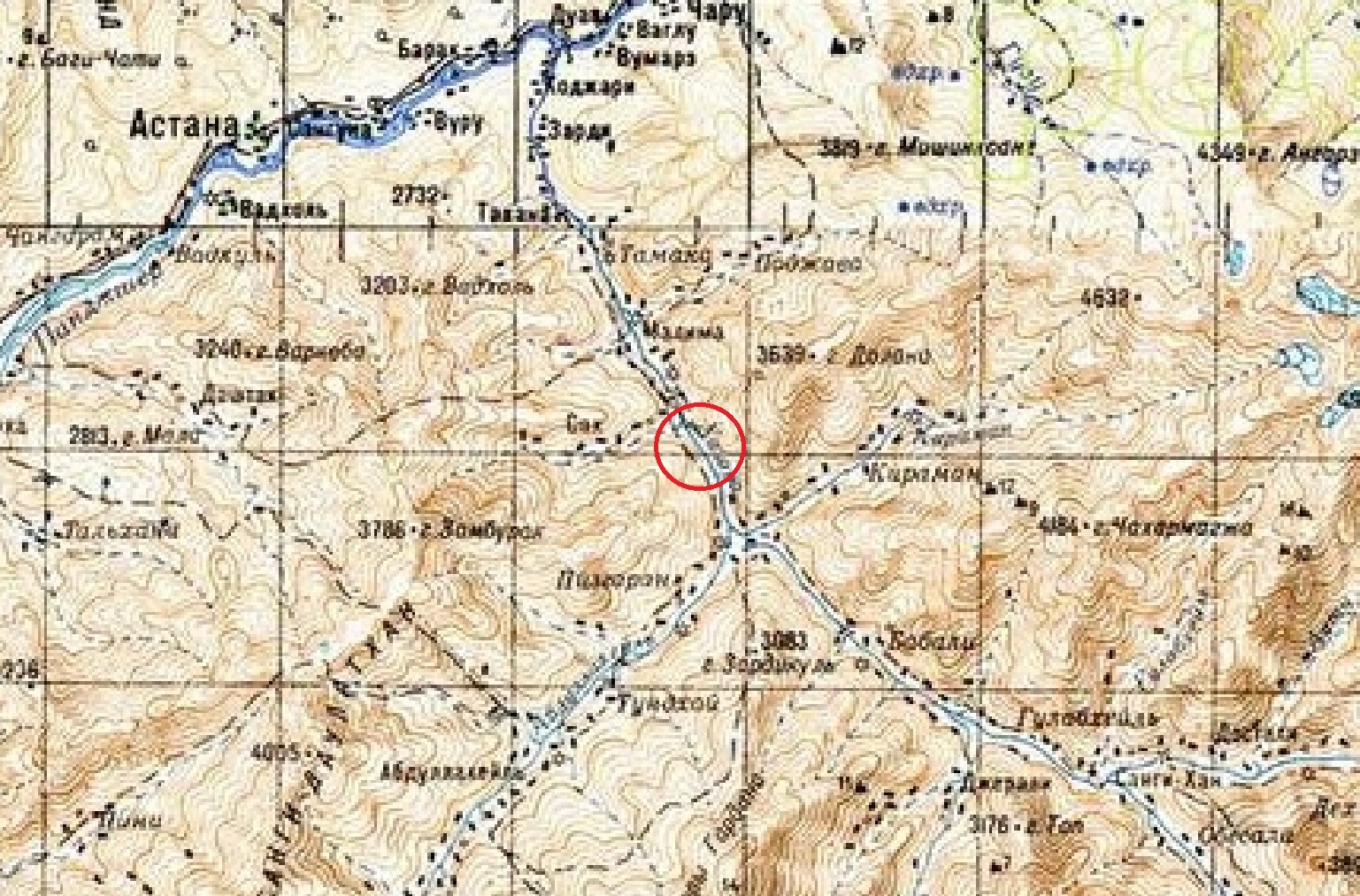

Затрудняюсь сказать, сколько времени мы двигались вперёд. Помню, что до «Пизгаранского креста» мы не дошли метров 500.

Тропа привела нас на пригорочек, мы остановились. Я находился рядом с Королёвым, мы все стояли на небольшой площадке на расстоянии метр-полтора друг от друга. В этот момент начался невероятный грохот, эхо, гул. Я ничего не мог понять. Мне показалось, что это происходит не со мной, что я со стороны смотрю какой-то фильм. Вокруг меня что-то свистело. Это теперь я могу сказать, что свистели пули, а тогда я не успел этого осознать. У меня перед глазами двигались картины, как в замедленном кино: один боец упал, другой боец упал. Я посмотрел вниз, увидел, как под моими ногами подскакивали фонтанчики пыли. Потом поднял взгляд. А стоял я лицом к горе, с которой нас били.

Тут Королёв подал команду:

- К бою! Занять позиции!

После этого Комбата практически сразу убили. Мы же все понимаем – где радиостанция, значит там будет командир. Значит туда будет направлен плотный огонь. Я не могу сказать, что происходило на других участках боя, но вокруг нас земля кипела, и воздух свистел от пуль. Комбат только успел подать команду «к бою». Я не видел, как он погиб, он с особистом успел пройти на ту сторону холмика. Поэтому я не могу точно сказать, как быстро его убили. Я только слышал, как лейтенант- авианаводчик сказал, что Комбат погиб.

Огонь по нам вели по ходу нашего движения спереди и справа.

Эхо в горах мощное, но всё же можно было понять направление, откуда по нам бьют. С нашей, с левой стороны не стреляли. Спереди стреляли, где-то там с этого креста Пизгаранского. С правой стороны стреляли однозначно, но основной костяк был ближе к кишлаку Сах. Пацаны, которые были сзади, они говорили, что их ещё и там, сзади лупили. Но то, что основная масса огня шла с правой стороны, оттуда, где отвесные скалы, это точно.

После начала обстрела мы залегли практически головы к головам. Ближе всех к обрыву берега реки оказался Малыгин, за ним я, лейтенант и два его солдата. Зуев спрятался за убитого ишака. Каких-то его команд я не слышал. В принципе, кто должен был на себя принять командование? Замначштаба Зуев. Он этого не сделал.

На этом этапе боя я расстрелял все патроны, которые у меня были. Но давайте говорить честно: что там от меня могли или хотели потребовать? Три месяца тому назад я окончил курсы молодого бойца в Иолотани, за это время я всего лишь один раз был на полигоне. Один раз бросал гранату, затем отстрелял девять патронов. Начальное упражнение стрельб называется: три одиночных и три очереди по два патрона.

Самые трудновспоминаемые – это первые минуты. Была полная неожиданность, хаотичность движений: кто-то что-то кричал, кто-то стрелял, кто-то падал. Лейтенант скомандовал мне:

- Вызывай авиаволну!

Я вышел на авиаволну. Доложил, что я такой-то, нахожусь под обстрелом, нужна помощь. Не помню, какие координаты мы передали, но нам в обратку что-то дошло. А потом мне перебило пулей провод. Тангетка осталась висеть у меня на шее, наушники остались на голове, а провод к рации перебило. Не знаю каким образом это произошло, не знаю как эта пуля пролетела. Я стоял, рация висела у меня на спине. Почему меня не убило – я не понимаю. Следующая пуля угодила в радиостанцию. Станция пришла в негодность. То есть мои действия, как связиста, уже были бесполезны. Я залёг, поставил станцию перед головой, открыл огонь из автомата. Мне очень трудно было увидеть, откуда идёт огонь противника. Гул стоял страшный, грохот, эхо перекатывалось по всему ущелью. Позиции душманов я не мог засечь, поэтому стрелял туда, где мне казалось, должен был находиться противник.

На каком-то этапе боя командир батареи капитан Малыгин спрыгнул с обрыва к реке. Там не низко было, скажем так. Дальнейшая его судьба мне была неизвестна. В подразделении он не появлялся, я видел его потом мимолётом в госпитале, и на том всё.

Когда патроны у меня закончились, я то лейтенанта пытался как-то перевязать, то штык-нож, то воды флягу кому-то из пацанов бросил. Дальнейшие мои действия были: перевяжи, что-то подай. Звучит это как будто просто, на самом деле, это было очень не просто. Потому что первый час, а то и больше, огонь противника был очень плотный. Он до такой степени был плотный, что просто пипец. Потом они или перезаряжались, или ещё что, но плотность огня снижалась. В большей степени огонь вели какие-то крупнокалиберные средства. Во всяком случае, мне так казалось, что крупнокалиберное, более мощное оружие било. Потом перешло в менее мощное оружие. А потом перешло к одиночным выстрелам, к снайперским. Огонь вели на шевеление. Все, кто куда-то мог спрятаться, тот уже спрятался. Кто мог куда-то дёрнуться, тот дёрнулся. Остальные просто лежали. У кого-то нервы срывались. Помню, пацан один был в танковом шлемофоне. Я не знаю, что это за взвод был, он шел за КП батальона. Этот пацан в шлемаке поднялся с матами и начал стрелять из автомата по горам. Я видел, как пуля ему зашла конкретно в лобешник. Он упал, затылка у него не было, затылок ему снесло. Вот, у чувака просто сдали нервы.

Лично мне некуда было бежать, некуда было дёргаться. У меня были мысли спрыгнуть с обрыва в реку, но я не спрыгнул. Не знаю, что-то меня остановило.

Плотный огонь продалжался, как мне показалось, бесконечно долго, потом пошел на убывание. Какое-то время я слышал автоматные очереди вперемешку со снайперскими выстрелами. А под конец – только снайперские выстрелы.

Когда стемнело, кто-то из бойцов включил фонарик, засветился, и по нему сразу был произведён выстрел. Потом было много разговоров, кто там был из душманов, кто нас мочил. Я скажу честно – я никого не видел. Сашка Устинов, мой земляк с-под Винницы, он был снайпер. Сашка говорит, что он видел с европейской внешностью людей. Он видел их в прицел. Кто это был – я не знаю, не могу сказать. Были там наёмники или были просто духи – я не могу сказать ничего.

Авиация наша появлялась, вертолёты МИ-24 пролетали. Но авианаводчик не мог уже работать, – он получил тяжелое ранение в первые минуты обстрела. Плюс радиостанция была у меня, она была для работы не пригодна: тангетка у неё была перебита, в саму станцию попали пули. Потом я на неё посмотрел, она была практически вся изрешечена. Всё, что мы в первые минуты успели передать, мы передали, больше ничего сделать было нельзя. Вертушки прилетали, но они не смогли работать, потому что боестолкновение было очень плотное. Вторая рота была под самыми скалами, с которых нас мочили. Если бы вертушки дали залп, то наших бы накрыло, и камнями засыпало. Поэтому вертолёты прилетали, они над нами кружили. Но они нам ничем помочь не смогли.

На каком-то этапе, ещё до наступления темноты, к нам прорвались две БМПшки. Они пытались стрелять по горам, но они поздно прорвались к нам, это был уже почти вечер.

Когда начало темнеть, я стал ползать то к одному, то к другому. Те, кто рядышком со мной были, они все оказались очень сильно раненые. Я попробовал, но получилось, что я никого не могу потащить. Тогда я, естественно, пополз к Комбату. Но он был за холмиком. Туда я не пополз, назад пополз. Думал, может там кто-то живой остался. Когда я начал пытаться что-то делать, я встретил же ж нашу разведку. Тогда мы пошли к Комбату. Кто-то из разведчиков стал говорить, какой-то солдат, может быть старослужащий: - «Да куда вы пошли, вы что, не знали, куда вы идёт?! То, сё, пятое, десятое». Мне в тот момент показалось – чи он какой-то дэбил, чи щё.

Всю ночь мы собирали раненых и убитых. Выходить стали только на рассвете. Светать уже начинало. Мы выходили из ущелья, там офицер какой-то стоял. Говорил нам:

- Спасибо, сынки. – И руки жал.

Потом, когда мы вышли, мне кто-то сказал:

- А где твоя станция?

Я сказал:

- Осталась там. Потому что она вся изрешечена.

А он говорит:

- Ты под суд пойдёшь, потому что бросил своё военное имущество.

Я бы ему сказал, наверное, что: - «Ты бросил нас. Не военное имущество, а пацанов просто бросил на расстрел». Но, понятное дело, что тогда я ему этого не сказал.

Когда я вышел, автомат мой был со мной. Последний магазин, который у меня был с патронами, мне разбило пулей. Когда я начал стрелять, то понял, что дальше у меня подача патронов не идёт. Я повернул автомат, а у меня простреленный магазин. Плюс к этому на полусапожках у меня шнурок отстрелили. Размер ноги у меня маленький, шнурки я затягивал сильно. Вот на правой ноге, где шнурок засовывается, у меня там тоже пуля прошла. Это я говорю, чтобы понятно стало какая плотность огня была. Обосцаться я не обосцался, сразу говорю, но ноги очень сильно вспотели.

На следующий день, 2-го мая, на построении нашей батареи у нас не было офицеров. Проводил построение старший сержант, сколько нас там всех осталось. Потом начштаба батальона Рыжаков посадил нас на БМПшки и поехали мы снова. Одежда на нас за время операции истрепалась, мы были одеты все, как партизаны или как духи. Какие-то одеяла душманские подобрали, а Рыжаков как увидел нас в таком «обмундировании», так он разорался и отправил нас обратно на тех БМПшках.

А на следующий день, на очередном построении я почувствовал, что мне как-то нехорошо. Я стоял-стоял и начал оседать во время построения. Пацаны, которые рядом стояли, подхватили меня под руки, а мне предплечья стало выкручивать судорогами. Меня в кунг к медику затащили, он мне чего-то уколол. Тут к этому медику зашел какой-то офицер, видно дружбан его. Спросил, кто я такой, медик ему ответил, что боец с первого батальона. А он и говорит:

- А, это те мудилы, которые воевать не могут!

А меня всего перекосило, я поднялся:

- Ты чё, с-сука, охуел, блядь? – И я до него. Я, рядовой, первые полгода не прослужил, а у него звание не то майор, не то подполковник. А я на него!

Тут медик кинулся к нему, грит:

- Ты чё, уйди! Ты не видишь, что у него нервный срыв?! Уйди отсюда.

Он, молодец конечно, чувак, этот медик. Он дружбана своего выгнал, а меня в медсанбат в Баграм отправил. А я в Баграме встретил Малыгина. Ну, я ему:

- Здравия желаю, товарищ капитан!

А он мне тогда сказал, что на него, типа, послали похоронку. Теперь он пытается её опередить. Сказал, что он спрыгнул под нависавшую над речкой скалу, потому что попытался пробраться к миномётам, так как остался без радиостанции, корректировать огонь своих огневых средств не мог. Под скалой его душманы огнём отрезали от остальных сил миномётной батареи. Он стоял до темноты по пояс, или я не знаю покуда, в воде. Душманы вели по нему постоянный огонь. Попасть они в него не могли, а он не мог выбраться оттуда, потому что вода рядом с ним буквально вскипала от пуль. И всё на том. Больше я его никогда не видел и не слышал ничего о нём.

Неделю я пролежал в палате, а потом меня отправили в палатку. А там дембеля эти, в общем через ещё одну неделю я смылся от них, уехал с колонной в Руху.

В Рухе я всё лето пролазил по горам. Дали нам нового командира батареи, никого по Афгану не рассылали, из тех, кто в том бою остался жив. Доукомплектовали и снова послали в горы. А в сентябре 1984-го наш батальон поставили на точки, на посты боевого охранения вокруг Рухи. Я стоял за Зубом Дракона. Зуб – это двадцать третий пост. А мы туда выше стояли, на высоте 3070. Это двадцать первый пост. Простоял я на нём до августа 1985-го. В августе в полку на построении вручили мне «За БЗ». А у меня же фамилия Юдин, она в самом конце списка расположена. А весь же полк на построении стоял. Тут под самый конец построения прилетел зам комдива на вертушке. Ему передали оставшиеся награды и он, зам комдива, мне вручал награду. Я был уже фактически дембель, спустился с точки, эксперименталку мне ещё не выдали. Я перед ним стою, на панаме у меня 100 дней до приказа считается, я весь ушитый, но я чистый, аккуратно подшитый, боец-красавЕц-молодец! Хотя, со строевой подготовкой у меня всегда была проблема. Ну у нас и строевой-то не было, во всяком случае, у меня её не было. Ну я ж подбегаю к нему, докладываю:

- Такой-то, такой-то!

А он мне говорит:

- Шо, сынок, какая награда?

- Та, первая.

- А когда домой?

- Та вот, скоро же ш!

Вот так мне мою награду вручил зам комдива. А за бой в ущелье Хазара я знаю двух человек, которые не получили награды, те, кто целыми вышел. Я и мой земляк харьковчанин Серёга Кузьмин. Ну а что, если говорят, что миномётчики не стреляли, то может быть и не на кого было подавать наградные. Но я не согласен с мнением командира полка Сумана П.Р. Все миномётчики, которых я видел, все вели бой. Скорее всего Суман проверял магазины у тех солдат, которые были сзади колонны. Это не миномётчики были. Я точно знаю. Думаю, что Суман из-за присутствия капитана Малыгина подумал на тех пацанов, что это миномётчики.

Всего в Рухе я провоевал 19 месяцев. Как в марте 1984-го нас ввели в Афган, так до ноября 1985-го я там был. На последней операции я был на Шутульской, когда нас в ледники загнали и там люди помёрзли. 19 ноября она была. После неё меня отправили на дембель.